NEWS

シン解釈!ヤバい朝倉史 / 日本発祥の地編(デモ小説)

2025/6/7

2025/6/7 12:32

この小説の内容は実際の伝承や史実を参考にしていますが、通説とは異なる解釈が含まれています。

【はじめに】

福岡県朝倉市にまつわるヤバい歴史を、朝倉で生まれ育った私が幼い頃から聞いてきた地元の伝承や史実をベースにシン解釈をしてみました。

この本に書かれている内容は、あくまでもシン解釈であり、一般的な史実ではないことを前提に「もし、本当だったらヤバいな」くらいの感覚でお楽しみください。

また、本作は古代史や神話を土台とした内容のため、少し難しく感じられる部分があるかもしれません。

ぜひ気になる言葉や疑問に思ったことを、ノートやメモに残しながら読んでみてください。

きっと物語の奥行きや面白さが、より深く感じられるはずです。

【特別章】時代をつくった「神話」と「制度」

──古代国家と天皇の正当性

本編に入る前に、少しだけ時代の背景についてお話ししておこうと思います。

というのも、この物語で描かれる独自の"シン解釈"をより深く味わうためには、まず古代の日本やアジアがどのような世界だったのか、その土台を知っておく必要があるからです。

作中に登場する「神話」や「古代天皇の物語」。

それらは単なる昔話でも、荒唐無稽な伝説でもありません。

むしろそれは国を動かすために組み上げられた“仕組み”であり、時代を形づくる“構造”だったのです。

その構造をあらかじめ理解しておくことで、物語に登場する神話の風景や地名の意味、さらには政治の裏にある意図や思惑まで、より立体的に見えてくるはずです。

古代中国の政治と思想 ─ 「天子」がつくる中央集権国家

「国家」とは何でしょうか。

現代ではあたり前のようにある“国”という枠組みですが、それをゼロからつくるとなると、実はとても複雑です。

人が集まって暮らし、争いを避け、食料や税を配分し、秩序を守っていく。

そのすべてを動かすためには、「ルール」と「正当なリーダー」が必要になります。

そこで、古代日本が「国」をつくろうとしたとき、強く目を向けたのが、中国という大先輩の存在でした。

「王」は“天”から選ばれる存在だった

古代中国の王や皇帝は、「天子(てんし)」と呼ばれていました。

「天の子」と書きますが、これは単なる尊称ではありません。

天子とは、“天(天帝)”の意志を受けて地上を治める者のこと。 言い換えれば、古代中国の王というのは「天帝の子孫」だったのです。

この考え方は「天命思想(てんめいしそう)」と呼ばれます。

王が王であるのは、その人に徳(とく)=人徳・誠実さ・思いやり・統治の能力があるから。

天帝がそれを見て「この人に任せよう」と選ぶ。

しかし、その王が堕落したり、悪政をすれば、その天命は別の人へと“乗り換える”。

つまり、古代中国の王は「徳によって選ばれた存在」であり、血筋ではなく人格と行動で正統性が決まるのです。

「徳」が尽きたら、王朝ごと変えてしまう

この天命思想の特徴は、王に権威を与えつつ、交代も理論的に可能にする柔軟さです。

中国では歴代王朝がいくつも交代してきました。殷から周へ、秦から漢へ、漢から唐へ──

この交代のたびに、「前の王朝は天命を失ったから滅び、新しい王に天命が移ったのだ」と説明されたのです。

このしくみは「易姓革命(えきせいかくめい)」と呼ばれます。

「姓(せい)」=王朝の名前が

「易(えき)」=交代する

つまり、「王朝の名前が変わる革命」です。

これは単なるクーデターではありません。

道徳的な理由での“政権交代”を正当化する、思想的な裏づけだったのです。

平将門も「天命」を意識していた?

この「易姓革命」の考え方、実は日本でもある人物に影響を与えていたといわれています。

それが、平安時代に関東で反乱を起こした武士、平将門(たいらのまさかど)です。

将門は自らを「新皇(しんのう)」と名乗り、「自分こそが新たな天皇である」と宣言しました。

このとき彼はこう考えていたとされます:

遠くの朝廷は民を救っていない。政治も安定していない。

自分は関東を守り、人々に平和と秩序をもたらしている。

だから、自分こそが“王にふさわしい徳”を持っており、天命は自分にある──。

これはまさに、中国の天命思想や易姓革命のロジックと重なります。

平将門が思想的にどこまで深く理解していたかは議論がありますが、当時、儒教や中国思想が知識層に浸透していたことを考えると、まったくの偶然ではないと言えるでしょう。

このエピソードからも、日本がいかに中国の政治思想を受け入れていたかが見えてきます。

法と制度で統治する「律令国家」の誕生

この天命思想を土台に、古代中国では強力な中央集権国家が築かれていきました。

中でも重要だったのが「律令(りつりょう)」という制度です。

律:刑罰のルール(今でいう刑法)

令:行政や役所のルール(今でいう行政法)

この2つを組み合わせた「律令制」によって、都の皇帝が遠く離れた地方まで法に基づいて支配する仕組みが整えられました。

つまり、皇帝が一人で命令を出すのではなく、法律と役所によって国全体が動くようにしたのです。

この時代の国家は、「皇帝の私物」ではなく、「制度によって運営される公共的なもの」になり、このことは以下のことを可能にします。

国家の永続性・安定性が高まった

個人の徳やカリスマに依存する支配体制では、その人が死んだり失敗した瞬間に国家は崩壊します。

しかし、制度による支配をとることで、王が代替わりしても仕組みは動き続ける。

つまり、「誰が皇帝でも国が回る」仕組みができたのです。

広い地域を効率的に統治できるようになった

中国のような広大な領土を、個人の目や耳だけで支配することは不可能です。

しかし、制度化された官僚組織が整えば、地方にも「郡」「県」などの役所が設置され、上から下までの指示系統(命令・税・兵の徴発)が明確になり、遠隔地でも皇帝の意思が届くようになります

この結果、中央集権的な大国家の実現が可能になったのです。

「個人のための支配」から「公のための統治」へ

私物的な王権では、国家の富や人の命も「王の好きなように」使えるものでした。

しかし、制度化され公共的になることで、税金は国全体の事業や軍備、災害対策に使われ、「国家は民のためのものだ」という意識が育つ基盤になったのです。

「共通の価値観(法・徳・秩序)」が広がる

制度で国家を運営するには、共通の言葉、法律、道徳が必要です。

結果として、標準的な法律が全国に適用されることで、異なる文化や出自の人々を一つにまとめる力にもなりました。

つまり、日本にとっての「文明の理想モデル」

この中国の国家運営モデルは、当時の日本にとってまさに文明の最先端でした。

ヤマト王権は、中国に対して自らを「日出づる国」と名乗り、607年には小野妹子を隋へと派遣。

続く遣唐使の時代を通じて、日本は国のしくみ、法、制度、文化、思想までもを中国から積極的に学んでいきます。

とくに目指されたのは、

中央から地方を支配するための律令制度

官僚を配置し、権力を一極集中させる中央集権体制

「王の徳」によって正統性を支える天命思想のモデル

つまり、中国をただの外交相手としてではなく、「国家をどう動かすか」の手本として見ていたのです。

そして、「神話」が必要になった

しかし──中国と決定的に違っていたのが、王の正当性を支える思想でした。

中国は、「徳ある者に天命が降りる」という価値観に基づいて王を交代できます。

一方、日本では天皇がずっと同じ血筋で続いています。

では、なぜ「変わらない血筋の天皇」が正当なのか?

その問いに、日本が出した答えこそが──

「日出る国の王である天皇は太陽神・天照大神の子孫である」という神話だったのです。

制度は中国から学び、正統性は神話によってつくる。

この“二重構造”こそが、古代日本の国家システムの特徴であり、物語の核心をなす重要なポイントとなっていくのです。

なぜ「神の子孫」が必要だったのか? ─ 天皇と信仰のしくみ

古代中国の律令制度や中央集権的な国家モデルを学び、模倣しようとしたヤマト王権にとって、もう一つ重要な課題がありました。

制度だけでは、人の心は動かない。

これは、国をまとめるうえで避けて通れない現実でした。

いくら法や役職を整え、命令系統を制度化しても、それを支える“正当性”がなければ、民衆は従いません。とくに、まだ文字も広く普及しておらず、法律や国家という概念が日常に根づいていなかった時代であればなおさらです。

「なぜ、あの人が王なのか?」

これが、当時の民衆が抱く自然な疑問でした。

彼らの暮らしは、村や地域共同体の中で完結していました。都の存在も、そのリーダーである天皇の存在も、多くの人にとっては遥か遠いものだったのです。

顔も見たことのない人物の命令に、なぜ自分たちが従わなければならないのか──その“理由”が必要でした。

古代中国では、「天命思想」が根づき、王は「天の意志を受けてこの地を治める者」とされていました。

王が偉いのは、神(天)がそう定めたから。

従うのは、天の秩序に従うことと同じ。

この前提があるからこそ、中央からの支配が地方にも受け入れられたのです。

ヤマト王権もまた、これに倣おうとしました。

「天皇は神の子孫である」という物語

そこで用意されたのが、天皇は太陽神・天照大神(あまてらすおおみかみ)の子孫であるという神話的ロジックです。

このロジックには、2つの効果がありました。

従わせる理由の提供

神の血を引く存在が命じることは、ただの命令ではなく、「神の意志」です。人は、目には見えなくとも“目に見えない大きなもの”に従うとき、納得しやすくなるのです。国土への正統性の確保

この地をつくった神、その神の子孫が治めている──という物語は、土地そのものに対する支配権の正当化にもつながりました。

こうして、「王に従うこと」が「神に従うこと」になったのです。

神話は「税の正当化装置」でもあった

天皇が神の子孫であるという物語は、ただの思想ではありませんでした。

それは、国家を運営するための実務的なインフラでもあったのです。

とくに重要だったのが「税(ちから)」の問題です。

国を動かすには、人々からの提供──すなわち米や布、労働力などが不可欠でした。ところが、まだ国家という実感が薄い時代、人々は「なぜ自分たちの収穫を差し出す必要があるのか?」という疑問を抱いていたのです。

ここで再び、「神の子孫」という前提が効いてきます。

天皇は神の子。

だから、天皇に差し出す税は「神へのお供え物」である。

そう捉えられれば、税の提供は単なる義務ではなく、宗教的な行為として納得できるものになります。信仰を通じた税の制度化──それが、古代日本の国家運営におけるもう一つの側面でした。

神社は「祈りの場」であり、「税務署」でもあった

この仕組みを全国に浸透させるために、ヤマト王権は各地に神社を整備していきます。

神社はもちろん信仰の場ではありますが、それだけではありませんでした。そこで行われる祭りや奉納、祈りの儀式はすべて、「この土地が天皇の支配下にある」ということを見えるかたちで示す政治的行為だったのです。

神社には「神戸(かんべ)」と呼ばれる奉仕民がつき、そこから物資が納められました。これは実質的に、国家による課税制度の一環だったと言えます。

言い換えれば、神社は地方における「信仰のセンター」であると同時に、税や労働力を集める国家の「出張所」でもあったのです。現代風に言えば、信仰の名を借りた税務署のような機能を担っていたということになります。

神話は、国家のエンジンだった

「天皇は神の子孫である」という物語は、単なる昔話ではありません。

それは、制度と信仰をつなぐ国家統治のインフラであり、

人々の心を動かし、力を集め、国を動かすために設計された目に見えない制度でした。

律令制をまねただけでは動かない。

そこで生まれたのが、神話という“もう一つの制度”だったのです。

物語が、国家を動かす。

それが、古代日本の姿でした。

古事記とは何か? ─ 物語のかたちで語られた国のはじまり

こうした流れの中で生まれたのが『古事記(こじき)』です。

古事記は712年に完成し、神話のかたちで日本という国の起源と、天皇の祖先を語る書物として編まれました。大地の誕生、神々の系譜、そして人間の王権へとつながる流れ──そこに描かれるすべてが、「なぜ天皇が支配するのか」を説明するための物語です。

大切なのは、これが“物語”であるということ。

文字の読み書きがまだ広く普及していなかった時代、人々を動かすのは法律や命令書ではなく、「語り継がれる物語」でした。そのため古事記は、政治や支配の正当性を、耳から聞いて納得できるストーリーのかたちで伝えることを目的としていたのです。

そしてその物語には、単なる空想ではない、リアリティの源泉がありました。

たとえば、地名、自然、災害、戦──これら一つひとつに神話的な意味が与えられ、物語として再構成されていきますが、逆にいえばそれは、実際にあった出来事や場所、伝承をベースにして構築された可能性があるということです。

つまり、古事記に描かれる神話の風景や事件は、まったくの創作ではなく、当時の人々の記憶や土地の言い伝え、政治的現実を織り交ぜた“現実に基づく物語”だったのです。

「神が国をつくった」という話の背景には、実際に国をつくろうとした人びとの苦労や対立があったのかもしれません。

「天皇は神の子孫」という言葉の裏には、各地の豪族を束ねるための知恵や構想があったのかもしれません。

このように、古事記はフィクションでありながら、当時の人びとの現実や思想、社会の動きが反映された“歴史的な思考のドキュメント”とも言えるのです。

その物語をどう読み解くか──それによって、当時の国家が目指していた理想や人々の価値観、そして今に続く日本の原型が、少しずつ見えてくるかもしれません。

日本書紀とは何か? ─ 歴史が国家の武器になるとき

『古事記』の完成からわずか8年後、今度は『日本書紀(にほんしょき)』という、より本格的で制度的な歴史書が国家の手で編まれました。全30巻、すべてが中国風の漢文で書かれたその形式には、「日本も文明国家である」とアピールする意図が込められていました。

日本書紀の大きな目的は、「日本にも由緒ある皇統と歴史がある」と国内外に示すこと。とくに、当時アジアの中心だった唐(中国)に対し、自国の正統性を堂々と主張できるようにするためのものでした。

ただし、日本書紀が意識していたのは国外だけではありません。国内の豪族や地方の人びとに対しても、「この国は天皇を中心とした一つの秩序で成り立っている」という物語を伝える必要があったのです。天皇は太陽神・天照大神の子孫であり、その支配は神の意志に基づくもの──そう描くことで、中央集権を支える精神的な正当性が築かれていきました。

物語の順序や地名の由来にまで政治的な意図が込められていたと考えられており、日本書紀は単なる事実の記録ではなく、「国家が見せたい歴史」を形にした、きわめて戦略的な書物だったのです。

古事記と日本書紀は、時代のしくみだった

古事記と日本書紀は単なる昔話ではなく、編纂当時の政治的背景の影響を多分に受けた書物です。

これらの背景を知ったうえで本編を読むと、神話や歴史に込められた意図、地名や物語に潜む構造が、まったく違ったものとして立ち上がってくるはずです。

では、ここから物語の世界に入っていきましょう。

本編 日本発祥の地編(デモ小説)

第一章 朝倉に生きる

私は、朝倉で生まれ育った。

進学も就職も、この地を離れようとは思わなかった。理由は単純で、山と川と畑に囲まれたこの土地の空気が、私にとっては何よりも心地よかったからだ。

春の風が山あいを抜け、懐かしい柿の香りが漂ってくる。縁側に腰掛けた私は、ふと古本屋で見つけた『古事記』を手に取った。買ってから数ヶ月、読む時間もなかったが、なぜか今になって気になった。

ゆったりとした時間の中でページをめくる。

神話めいた話が続く中、とある記述で目が止まった。

「筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原に…」

其伊邪那岐命、御大殿を筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原に構へて坐し

(このため、イザナギは「筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原」に宮を構えた)古事記でのイザナギが黄泉の国から帰ったあとの記述で、この場所で禊をしている際に天照大神(あまてらすおおみかみ)、月読命(つくよみのみこと)、須佐之男命(すさのおのみこと)が誕生したとされています。

筑紫。日向。橘。小戸。阿波岐原。

それぞれの言葉に、私の中で断片的な記憶と地元の風景が浮かび上がってくる。

「ん? 神話は宮崎県の話じゃなかったっけ?なんで"筑紫"ってあるんやろ?」

私は、これらの言葉がまるで自分の育った土地を暗示しているように思えて、強い違和感と同時に妙な納得感を抱いた。子どもの頃から聞いてきた話が頭をよぎる。朝倉の年寄りたちは、ことあるごとに言っていた。

「昔ここは都やったとよ」「土地を掘ったらいろいろ出てくるけん、昔の人はわざと捨てたたっち話よ」

子ども心に「おとぎ話やろ」と思っていたが、それが古事記の記述とどこかで繋がるような気がした。

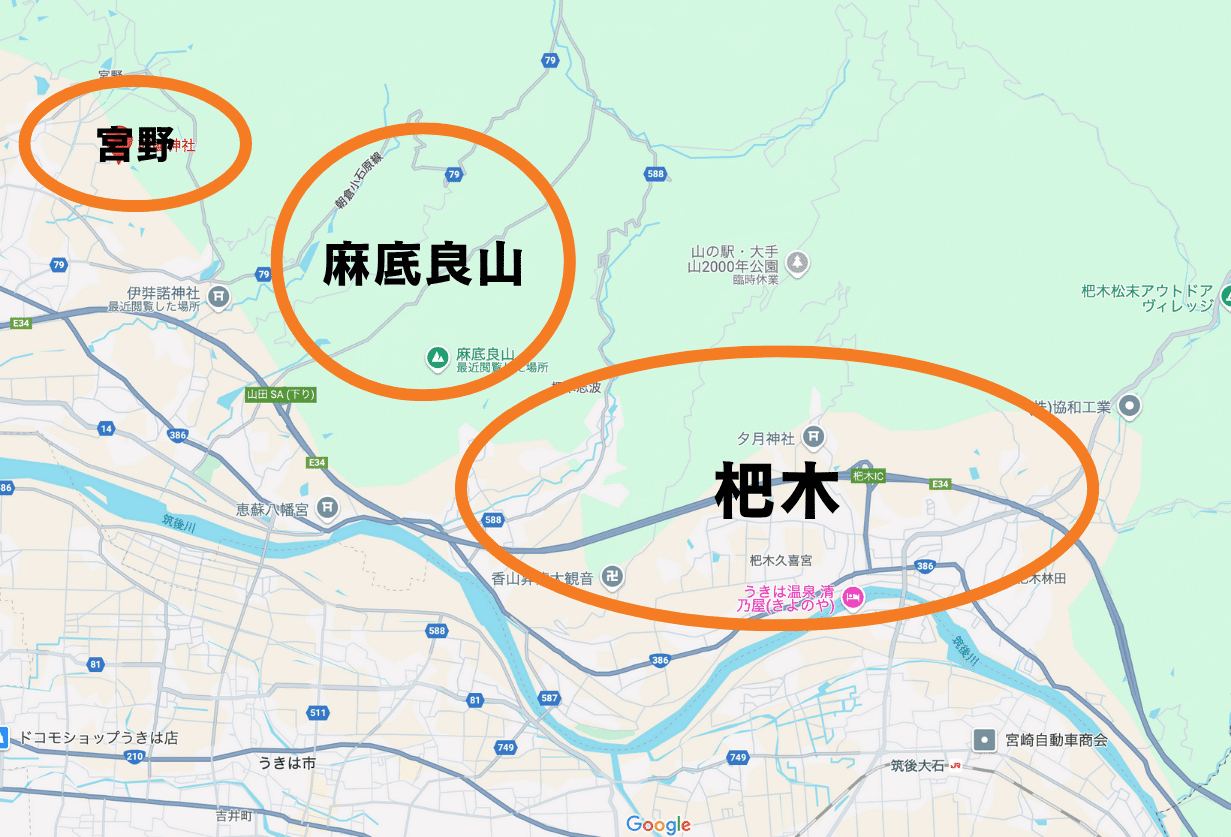

私は机の上に地図を広げ、赤鉛筆で印をつけていく。「杷木」「朝倉宮」…思えばこの地域に、古代日本に関連しそうな地名がいくつも存在していることに気がつく。

杷木(はき)- 福岡県朝倉市にある地名。

その日は地図とにらめっこしながら、気になる地名をすべてノートに書き出した。インターネットで国土地理院の古地図データを探し、現在の地名との変遷を比較する。

かつて斉明天皇が朝倉宮を設けた際、"橘の広庭"が宮野地区にあったと長らく考えられていたが、近年の発掘調査によってその説は否定されつつある。現在では、杷木地域にその広庭が存在していた可能性が高いという見解が研究者の間で強まっている。にもかかわらず、観光パンフレットや市の公式資料には、古事記や神話とのつながりについての記述は一切ない。

杷木(はき)- 福岡県朝倉市にある地名。

「意図的に語られてないんじゃないか?」

そう思うと同時に、私はあらためてそれぞれの語が意味する風景を地元の中に照らし合わせた。

"筑紫"は言うまでもなく北部九州、朝倉もその範囲に入る。

"日向"は、杷木地域に古くから伝わる別名"日迎(ひむか)"と音が近い。

"橘"は、杷木の近くに橘田と言われる地域があることに加え、斉明天皇の朝倉宮遷都にともなう"橘の広庭"が存在したとされる地(通説では別の場所とされているが、発掘調査により近年では杷木にあった可能性が高いとされている)

"小戸"は文字の意味を調べると港や水門を意味するらしく、この付近は、筑後川があり、文字のイメージにぴったり重なる。

"阿波岐原"の語感も、"杷木"にどこか似ているように感じる……

私は、気づけば呟いていた。

「……これ、全部"杷木"のことなんやないか?」

筑紫=北部九州という広域概念のなかに、"日向"や"橘"という具体地名が並んでいるのは不自然ではないか?それらが同一地域を指すとしたら……。

その夜、私は市立図書館の郷土資料室へ足を運んだ。地元の歴史について書かれた自費出版の本、古地名辞典、考古学会の紀要などをむさぼるように読んだ。

「古代の"日向"は必ずしも今の宮崎ではなく、広義には筑紫国の一部を含むという解釈もあった……?」

少しずつ、少しずつ、ピースが埋まっていく。

第二章 麻底良山と『まてら』の音

私が次に注目したのは、地図上でふと目に留まった「麻底良山」という名前だった。

麻底良山(まてらやま)- 朝倉市にある標高289mの山

朝倉宮があったとされる宮野と、古事記の記述と符合するのではと睨んでいる杷木。そのちょうど中間地点に位置するこの山が、気になって仕方なかった。

「この山の名前、"まてら"って読むんや……?」

私はすぐに市立図書館で調べ始めた。麻底良山についてはあまり有名な資料は出てこなかったが、ふと目にした郷土史研究家・井上悦文先生の「草書体で解く邪馬台国の謎 書道家が読む魏志倭人伝」に、思わぬ記述を見つけた。

「麻底良山(まてらやま)は、地元では古く"まてら"と呼ばれていた。中腹にある麻弖良布神社は、太陽神・天照大神を祀っている。また、"麻弖良"の草書体は"麻久良"にも見え、これが訓読みで"あさくら"と読まれた可能性も指摘されている」

「麻弖良が、麻久良……そして、あさくら……?」

その後、この地名がどうなったかを辿っていくと、平安時代中期に書かれた辞書的な役割を持つ書物「和名類聚抄」にて、上座(カミツアサクラ)・下座(シモツアサクラ)という風に記載されていることがわかった。

「現存している資料では、地名に"まてら"という音が存在していた形跡はなく、少なくとも漢字が到来してからはずっと"あさくら"という地名で固定されているようだ」

考えを深めていく私の脳裏に、ひとつの閃きが走った。

草書体による誤読が訓読みと組み合わさって、「まてら」が「あさくら」と読まれるようになったとしたら。それがたまたま地名と一致していただけなのか、それとも——。

さらに調べると、麻弖良布神社は実際に天照大神を祀っており、由緒には「太陽の神を祀る場として古くから信仰されてきた」と明記されていた。

「まてらふ……あまてらす……」

自分でも驚くほど自然に、五音が頭の中で重なっていた。天照大神と麻弖良布——偶然にしては、できすぎている。

私は資料館の机でメモ帳を広げ、静かに書き込んだ。

「麻底良山="まてら"=天照大神が祀られる場所。その音は"あまてらす"と近く、"麻弖良"という字は草書体で"麻久良"と誤読されうる。これが訓読みで"あさくら"……」

私は山に登ったわけでも、誰かに聞いたわけでもなかった。ただ、地図を見て、資料を読んで、自分なりに思考を重ねた結果として、ひとつの仮説にたどり着いたのだった。

「ここが……天照の地、あさくらの語源かもしれん」

静かな図書館の片隅で、私の胸は高鳴っていた。

第三章 音が先にあり、字があとに来る

図書館の一角。静まり返った閲覧席に座る私は、資料のページを繰る手を止め、ふと筆を走らせた。

「麻弖良 → 麻久良 → 朝倉」

草書体の読み違いと訓読みの影響で地名が変化する——井上先生の著書に書かれていたその一文が、私の脳裏に残っていた。

漢字が日本に伝来する以前、言葉は"音"だけで成り立っていた。それに後から中国由来の文字が当てられた。だから、記録上の漢字にばかり気を取られてしまうと、本来の意味や発音が見えにくくなる。

たとえば——私は読んでいた資料の中に挙げられていた事例に目を留めた。

「『邪馬台国』は、魏志倭人伝の正本では『邪馬壹国』と表記されていたという説もあり、後世の写本や解釈の誤りによって"台"の字が定着した可能性がある」

あるいは、もっと身近な例も紹介されていた。

「福岡県の『大刀洗(たちあらい)町』も、かつては『太刀洗』と書かれることが多かったが、現在の表記は『大刀洗』。由来も『刀を洗った場所』という伝承が残るが、必ずしも語源が明確ではない」

私は、ページの隅に小さくメモを取った。

「漢字はあとから、しかも人が勝手に当てた」

それはつまり、音の変化や、意味のズレが時代を経て地名や神名に影響していくということ。

麻底良(まてら)という古い音が、草書体の読み違いによって麻久良(まくら)とされ、さらに訓読みで「あさくら」になったとすれば、これは単なる偶然の一致ではなく、歴史上よくある変遷の一例なのかもしれない。

私は、ノートに書き足した。

「日本の古い地名は、まず"音"があり、そこに無理に"漢字"がつけられ、さらに"読み"が変化して現在に残る」

さらに資料には、音の変化にまつわる身近な事例も紹介されていた。

「浅草寺(せんそうじ)は、もともと"あさくさでら"と呼ばれていたが、"浅草"という地名に"寺"の字を当てた後、音の読みが変化し"せんそうじ"と定着した」

「なるほど……」私は唸った。

「"あさくさ"が"せんそうじ"になるくらいだから、"まてら"が"あさくら"になるのも不自然ではない」

音は時代と共に変わり、文字がそれに追いつけずにねじれを生む。

そしてもう一行、丁寧にペンを走らせた。

「"まてら"という音が、"あさくら"へと変化した可能性は、十分にありうる」

言葉は、意味より先に音がある。そして、その音は土地に染み込んで残る。

私は、言葉にならない確信のようなものを胸に、ノートを閉じた。

第四章 朝倉宮の謎と斉明天皇の足跡

私は、自宅近くにある「橘の広庭」の伝承地について改めて資料を整理していた。

斉明天皇が遷都した「朝倉宮」には、宮殿の敷地の一部として「橘の広庭」があったとされている。しかし現在では、宮野説には否定的な見解が有力になってきている

戦後の郷土資料や市史編纂などでは、「橘の広庭は朝倉町宮野付近にあった」とする説が主流だったが、近年の発掘調査では宮野地区から「橘の広庭」と結びつけられる明確な遺構は発見されておらず、その説には疑義が生じている。

昭和48年から51年に行われた九州歴史資料館による発掘調査、朝倉町教育委員会による発掘など断続的な調査が行われた。

このうち、近年行われた朝倉町教育委員会の発掘調査では「大寺」と書かれた墨書土器が検出され、9世紀ごろに寺のような役割を持つものがあったことは分かった。

しかし、それよりも古い宮跡に該当するような遺構は発見されず、長安寺地区に宮跡の可能性は低いとされている。

https://www.city.asakura.lg.jp/ama-reki/No.3.pdf

(朝倉市公式サイト内 甘木歴史資料館資料展示ページ)※長安寺地区とは本小説内の宮野地区と同義です。

一方で、杷木地域では、橘に関連する地名や、祭祀的要素を持つとされる構造物の痕跡があることが、大学の研究報告書に記されており、地元の歴史資料館が公開する資料でも同様のことが明示されていた。

杷木宮原遺跡、志波系ノ本遺跡、志波岡本遺跡、大迫遺跡では瓦の出土がないことから、掘立柱建物の屋根は板か茅葺きである。

(内容一部省略)

このことから7世紀中〜後半に、大規模で計画的な建物が簡略な作りで建てられているといえる。

さらに、その存続期間が短いことを考えると、朝鮮半島と倭国の軍事的緊張関係の中で逼迫して過ごした状況を反映しており、これらの建物群が朝倉宮関連の施設である可能性が高い。なお、志波には「宮原」「宮下」「政所」「落(洛)中」「出殿超」「殿築」など宮関連の地名が存在し、筑後川対岸には橘の文字を冠した「橘田」の地名が残っている。旧筑後川の流れは橘田を取り込む形で流れていたとみられ、そこまで含めて朝倉宮であったと考えている。

https://www.city.asakura.lg.jp/ama-reki/No.3.pdf

(朝倉市公式サイト内 甘木歴史資料館資料展示ページ)

私は、ふとひとつの仮説を立ててみた。

「"宮野=橘の広庭"っていう考え自体が、実は後世の地形的な推定から来たものなんじゃないか?」

私は思い返す。

朝倉の語源は、斉明天皇が朝倉宮に遷った際、「朝が暗い」と述べたというのが一般的な説とされている。

ちなみに日本書紀内にそのような記述は存在しないため、この説の出どころはよくわかってないようだ。

もし、この節が登場した以降の人々がこの言葉に引っ張られて、「朝が暗い=朝日が昇る東に山がある地形」と解釈し、朝倉の中でその条件に合致する宮野地区が橘の広庭と推定されたと考えると辻褄が合う。

「でもそれって、"地形の印象"に頼っただけやないか?実際の発掘結果と合わんのに」

私はメモにこう書いた。

「宮野説は、日本書紀の文言に引っ張られすぎた後世の解釈かもしれない。真実は杷木にある可能性が高い」

それから私は、斉明天皇の足跡に再び目を向けることにした。

——斉明天皇は、唐・新羅連合の脅威に備えて西日本へ進出する必要があった。 ——その際、政庁を「朝倉宮」に移したと記録されている。 ——しかし、実際に朝倉へ移って間もなく崩御(死去)。 ——その後、朝倉宮はほんの数年で歴史から姿を消すことになる。

五月乙未朔癸卯、天皇遷居于朝倉橘廣庭宮。

(5月9日、天皇は朝倉橘広庭宮に移って居ました)一部省略

秋七月甲午朔丁巳、天皇崩于朝倉宮。

(秋7月24日、天皇は朝倉宮で崩御しました)

「来てすぐ亡くなるにしても、あまりに早すぎる……」

「そもそも、本当にこの理由で朝倉に?」

当時、国防上の要地としては太宰府のほうがはるかに有力だったはずだ。ところが斉明天皇は、より山間部に位置する朝倉を選んだ。

「"唐の脅威に備えて"って言うけど、むしろ唐の船は北部九州の海沿いに来るやろ?山奥の朝倉に政庁を置くのは、やっぱり何か別の理由があったんじゃないか?」

不自然に感じる記述は他にもあった。

——『日本書紀』には、斉明天皇が朝倉で「山の木を伐らせたら、祟りがあった」といったニュアンスの内容が書かれている。

是時、斮除朝倉社木而作此宮之故、神忿壤殿、亦見宮中鬼火。由是、大舍人及諸近侍病死者衆。

(この時に朝倉のやしろの木を切り除いて、この宮を作ったために、神が怒って宮殿を壊しました。また宮の中に鬼火が見られました。それで天皇に仕えていた下級官人と諸々の近くに仕える者が病気になって死ぬ者が多くいました。)

これはただの迷信と片付けることもできる。けれど、私はこうも感じた。

「もしかしてこの一文、朝倉宮周辺の山を掘るな、山を壊すなっていう、ある種の“警告”じゃないのか?」

地元の山々に対する畏れ、信仰、あるいは何か触れてはいけない記憶──

この地には、まだ言葉にならない“何か”が眠っているような気がした。

私はノートにこう記した。

「斉明天皇による朝倉宮への遷都は不自然すぎる内容がたくさん。通説では語られていない何かがあるかもしれない。」

歴史の表に記されたことだけでは見えない"意図"。それを解き明かす手がかりが、朝倉の土地には眠っている気がしてならなかった。

私の視線は、窓の外の山並みへと向けられていた。

第五章 地中に眠る記憶

ふとした拍子に、私は幼い頃から耳にしていた地元の話を思い出した。

「昔、柿畑を開墾しとったら、土器が山ほど出てきたらしかよ。でも国に知られたら土地を取り上げられるけん、全部捨ててしもうたげな」

そんな話を、子どもの頃に祖父や近所の年寄りから何度となく聞かされた記憶がある。

朝倉は柿や野菜などの農地が多いが、それらの土地の多くは昔、手つかずの山や林だった。そこを切り開いたとき、地下から古代の土器や石器、建築材の痕跡らしきものが出てきたという話は、一箇所や二箇所にとどまらない。

「でも、掘り出したものを役所に持っていったら、あんたの畑じゃなくなるかもしれんやろ?だからみんな、そっと埋め直すか、見なかったことにしとった」

そういった"地中の記憶"が、この町には無数に眠っている。

さらに思い出されるのは、杷木地域に関するある妙な噂だった。

「麻弖良山は木の枝すら持って帰ってはいけない」

なぜかは分からないが、古くからそう伝えられてきたようだ。

さらに、思い返すと、「杷木の土地を扱うときは、神社仏閣の話ではなくただの畑や空き地でさえも、"宮内庁"が関与する」という噂も聞いたことがある。

「文化庁ではなく宮内庁?宮内庁って、天皇家ゆかりの地か陵墓ぐらいしか扱わんはずやろ……」

記憶の糸をたぐるうちに、私の背中にひやりとした感覚が走った。

「見つかってはいけないなにかを隠している?」

「ここらの土地には、まだ"国が知らない歴史"が埋まっとるかもしれん」

誰にも語られず、発掘もされず、忘れられたままの古代。その痕跡は、今も人知れず土の下に残っているのかもしれない。

私はそっとノートを開き、新たなページにこう記した。

「この地には、記録にない"歴史の層"が存在する」

考古学の表舞台に現れることのない、静かな証言者たち。朝倉の土は、それを沈黙のまま抱え続けてきたのかもしれなかった。

第六章 仮説がつながるとき

私はこれまでの調査をノートにまとめ直しながら、ふと手を止めた。ひとつひとつは点にすぎなかった情報が、いま、静かにつながり始めていた。

まずひとつ。朝倉という地名の"音"の由来を探る中で得た知見を思い出していた。

——古代日本ではまず音があり、あとから漢帝国より漢字が輸入され、もとの音に漢字を"当てた"ことが考えられる

——そして、時が経ち、草書体によって漢字の読み間違いや解釈の揺れが起き、さらに日本独自の"訓読み"が生まれ、もとの音が変容していく。

その過程で、もともと地名として存在した「まてら」という音が「麻弖良」という当て字になり、草書体の解読で「麻久良」と誤認し、訓読みをすることで、後世に「あさくら」と読まれるようになった可能性がある。

実際、前にも紹介した通り「浅倉/浅草寺(あさくさ/せんそうじ)」のように、同じ漢字が地域や時代によって異なる音で読まれる例は多い。

つまり、現在の"朝倉"という地名の成り立ちは、「朝が暗い」という不自然な理由ではなく、もっと根源的な音と土地の関係にあったのではないか。

ふたつめ。斉明天皇が朝倉に来た本当の理由。表向きは朝鮮半島へ進行していた唐・新羅が次に日本へ侵攻してくるという脅威に備えるためと推定されているが、朝倉は太宰府や北九州の沿岸部に比べて防衛拠点としては不自然な場所のように感じる。さらに朝倉に来て間もなく崩御したことも、あまりに不自然だ。

みっつめ。近年の発掘調査により、宮野付近に朝倉宮の拠点である橘の広庭があったという物的証拠は見つかっていない。一方、杷木地域には橘にまつわる伝承や、地形的な痕跡、さらには発掘こそされていないが文化財保護対象地としての噂が絶えない場所が存在している。

よっつめ。あさくらの語源である可能性が高いと仮定している「麻底良布」と「天照」の音の類似。そして、その神社に祀られているのが天照大神。

「まてら」と「あまてらす」——その音の近さは偶然だろうか。

私の中で、ある仮説が静かに立ち上がった。

「もしかすると、天照大神のモデルとなった人物、あるいは信仰の原型となった存在が、この朝倉の地、特に杷木に実在したのではないか?」

ここで古事記の内容を思い返す。

天照大神が誕生した場所とも読み取れる記述には、

「筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原に…」

と書いてあり、この地名はあまりに福岡県朝倉市杷木エリアと一致しているのだった。

もしこれが事実であれば——。

斉明天皇が杷木にある"本当の橘の広庭"に遷都したのは、国防ではなく、もっと個人的で深い理由だったのではないか。すでに病を抱え、自らの余命を悟った斉明天皇が、国家のためではなく、自らの血と信仰の源に還るために朝倉に来たのだとしたら——。

「斉明天皇の朝倉遷都は、"祖先の地"への回帰だった」

しかし、このことが民衆に知れ渡ると、天皇の神聖性や正当性を失うことに繋がることから、日本書紀などの書物を通じてこれらの理由を隠したうえで、考古学による発覚を防ぐために麻弖良山付近の発掘をできるだけ避けるように働いたのではないか?

そう考えると、朝倉に残された断片たちが、すべて一本の線でつながった気がした。

ここで一度、この仮説に対する不自然な歴史に対する推察をまとめる。

地名 / 朝倉という名前は「朝が暗い」からではなさそう

もともとは 麻弖良(まてら) という音。

字を読み違えて まてら → あさくら になったと考える方が自然。

実際に「朝が暗い」場所は宮野あたりだけで、町全体には当てはまらない。

遺跡 / 宮野に「橘の広庭」があった証拠は出ていない

発掘してもそれらしき遺跡ゼロ。

反対に、杷木(はき)では建物跡や古い地名がいくつも見つかっている。

崩御のタイミング / 斉明天皇は朝倉に来てすぐ亡くなった

もとから病気などで死期を悟り、「最期を過ごす場所」として朝倉を選んだのかもしれない。

行幸の動機 / なぜわざわざ山あいの朝倉に?

唐の軍船に備えるなら海辺の方が便利。

「先祖(天照大神)に関連する地・麻弖良に帰る」 という私的な理由があったと思える。

祟り伝承 / 「山の木を伐ると祟りがある」という日本書紀の過度な表現

本当に伐ったら何か大事な遺跡が出るのを恐れて、“掘るな” と言ったのでは?

今も「枝一本持ち帰るな」と地元で言われている。

神名 / まてら ↔ あまてら(す)

音がほとんど同じ。

麻弖良山の神社が天照大神を祀っているのも偶然とは思えない。

あまてらす誕生の地 / 古事記によると筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原

筑紫:古代の地名で、現在の北部九州一帯を指す。朝倉市もこの範囲に含まれる。

日向(ひむか):杷木地域には古くから「日迎(ひむか)」という呼び名があり、音が極めて近い。

橘(たちばな):杷木近隣に「橘田(たちばんだ)」という地名があり、また斉明天皇の遷都に伴って「橘の広庭」が存在したとされる(近年の研究では杷木にあった可能性が高まっている)。

小戸(おど):漢字の意味から「港」や「水門」を指し、筑後川流域に位置する杷木の地形と一致する。

阿波岐原(あはきはら):音の響きが「杷木(はき)」と似ており、語感的な共通性を感じさせる。

私は深く息を吸い込み、ノートに新たなページを開いた。

これらの仮説はまだ、証明されたわけではない。だが、その核心に触れたような直感が、胸を熱くさせていた。

第七章 真実とは一体

ここで私は、ふと歴史全体の文脈に目を向けた。

——『日本書紀』が編纂されたのは、天武・持統期以降、律令制度が中国(隋・唐)から取り入れられ、中央集権的な国家形成が進んでいた時代。 ——その中で「天皇=日神の子孫」として神格化される必要があった。 ——その神聖性を高めるためには、「天皇の出自=日の昇る場所(=東や南東)」である方が都合がよかった。

「天皇が”あさくら"出身というのは、神聖性に欠け、天皇による中央集権的な政治をすることに対する国民へのコンセンサス形成の足かせになると考えた可能性がある。」

宮崎の「日向の高千穂」のような日の昇る方角にある地を"日本発祥の地"としたのは、天皇の神聖性を増すための政治的な選択だった可能性がある。

つまり、天皇家の出自が実は「筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原=朝倉市杷木(麻弖良)」にあったとしても、それをそのまま書けば"朝倉"の語源が本当に"まてら"や"天照"につながるとバレる可能性が高くなる。

「だったら、斉明天皇の時代に"朝が暗かった"という逸話を挿入して、地名の由来をすり替えておく……」

そうすれば、地名の音はそのまま残しつつ、地名の由来を別のものに置き換えることができる。

これは、歴史の記述が時の政権にとっていかに都合よく書かれうるか、というひとつの証でもあった。

この仮説は、これまで調べてきた朝倉の歴史に関する不自然な部分がすべて一直線につながる。

私は深く息を吸い込み、ノートに新たなページを開いた。

「あさくらは日本発祥の地、つまり日本という国が始まった場所なのかもしれない。」

仮説はまだ、証明されたわけではない。だが、その核心に触れたような直感が、胸を熱くさせた。

最後に

朝倉で生まれ育ち、今も朝倉に住みながらまちづくり活動をしている私ですが、これまで「朝倉は日本発祥の地」という話を地元の人から聞いたことは一度もありませんでした。

しかし、朝倉の歴史を調べるうちに、現時点では不自然な歴史や謎をこのような仮説としてシン解釈をすることで、ひとつに繋げることができると知ったことで「朝倉が日本発祥の地だったかもしれない」と感じるようになり、この町に住む人々が同じ気持ちで少しでも朝倉に誇りを持つきっかけになればと思い、その解釈を広く伝えるために文章として残すことにしました。

前提としてご理解いただきたいのは、これはあくまで「こう考えると、こういう解釈もできる」という可能性を示すものであり、既存の通説を否定する意図はないということです。長年の検証を経て確立された通説には敬意を払っており、この解釈が通説を覆すほどの説得力を持つとも考えていません。ご理解いただけますと幸いです。

協力いただける方を募集しています

あまり知られてない朝倉ヤバい歴史や伝説・シン解釈を知っている場合は教えてほしい

本の印刷に関する協力をお願いしたい

本の販路拡大・店舗設置等に協力をお願いしたい。

本の校正に関するアドバイスなどの協力をお願いしたい

お問合せ先

ESTADIO(エスタディオ) / 朝倉市のデザイン事務所